文/华尔街内参

根据瑞信银行的国际中产标准来统计,在北京上海等地过上体面的中产生活,一个家庭必须储备起码1000万左右才能保证全家人的生活品质。除了拥有坚固难以被摧毁的家庭经济基础之外,固定资产外,中产家庭还需要具备家长双方拥有良好的教育背景、有着较高的职业价值或者社会地位、追求健康的生活品质,拥有良好的礼仪等特征,而这些特征将中产阶级区分与“暴发户”。

他们家里代步的车一般都有两辆或者以上,以奔驰、奥迪和路虎居多。他们的孩子上清华附中或者是人大附小,一到暑假就飞到世界各地参加夏令营。

父母的朋友也都是有头有脸的人物,认识一个牛津剑桥或者是哈佛大学的教授一点都不稀奇。

我们所谓的博雅教育,国学,戏剧,话剧,高尔夫,芭蕾舞,小提琴等等,是这些孩子的标配。

他们没有很繁重的课业压力,所以他们可以发展出不少的第二专长,一身艺术细菌稍微突出一点就能够到国外参加比赛,毕竟这样的机会也不少。

他们寒假到海德堡参加竖琴表演,暑假到南非大草原做义工,他们小长假的时候跟父母出国旅游,一切都显得非常自然。

这就是中产,跟很多普通家庭晋升起来的小康、小资族不同。他们同样能周末看电影,逛街购物,进入高级餐厅,更重要的是能够来一场走说就走的巴黎街头喂鸽子,能给孩子支付美国夏令营的时候,眼睛也带不眨一下。

申请大学时候,或者是找工作的时候,非常容易被这些孩子碾压。

毕竟,你一个恨不得一天18个小时都用来学习的书呆子,是没有办法和他们闪闪发光的简历相提并论的。

和三线城市的小书呆子们相比,他们活泼,灵动,成熟,还有恰到好处的天真。

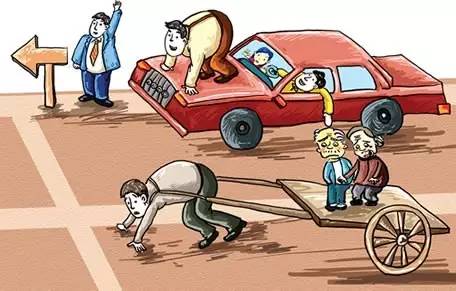

你如果是面试官,你都会嫌弃你自己。毕竟,你努力的天花板,也只是别人的起点而已。

条条大路通罗马,没错,可是那个孩子,人家已经在罗马了。

请注意“捷径”这个词,换句话说,同等的高考应试门槛,其实还是有通向这个终点的学习“捷径”,而不是一味死磕课本、题海战术。

无独有偶,作为2013年的北京文科状元孙婧妍也曾在采访中,孙婧妍也分享了很多父母对她在阅读上的教育,为了选购了很多书本,给她带来了良好的语感,最后还是那句话,她的成功也是“水到渠成”的。

换句话说,这些教育里的精英学生,从小的时候就接受综合性的教育,拥有名师提点如何只做“一题”就能精通同类的题目,这就是“捷径”。他们拥有大量的阅读,作为自己的素养沉淀,而这些是一些普通家庭或者农村学生所无法做到的。

曾经在教育圈里听说过这样的情况,同样是考上北大的文科生,大城市来的学生对国外的作家、名著里的话侃侃而谈,而小城市、农村来的学生却半句话都答不上来,唯独能对课本指定背诵的段落倒背如流。

高考状元中,現在普通家庭的孩子已经不会成为状元了。

精英家庭注定孵化出精英,而寒门的子弟往往孵化不出贵子。因为一个家庭的经济硬实力,父母的软实力奠定了一个孩子的学习能力、眼界高低、执行力、胆识与魄力。

蔡康永说,爸爸对于他唯一的要求,就是要读到硕士,而且是一流大学的硕士。蔡康永爸爸的好朋友,亲笔写了推荐信,让他到加州大学洛杉矶分校念书。

高晓松的爷爷是清华大学校长,外婆是北航大创办人之一,爸爸妈妈都是清华的教授,妈妈是梁思成的学生…等等,他从小在清华校园里面的二层小楼长大,说,他上清华的时候,想要辍学去玩乐队,妈妈说,

那些真正跑赢同龄人的年轻人,是拥有见识+知识+格局的结果。

多数的中产阶级是上一代中产阶级带出来的,而只要不出意外,他们终将带出下一代中产阶级。这是一个家庭的硬实力、教育素养的日积月累的沉淀与代代相传。

作为“脱贫”、“奔小康”、“小资”阶级的我们,没必要盲目去追寻中产阶级。因为中国每天每年都有很多家庭死在去追寻中产阶级的路上。当你硬实力凑不上来的时候,要懂得服软。正如我前兩天發的文章《有一種成熟叫認慫》說的一樣:

即使是在这个时代,“有多少能力就做多少事”仍然是金科玉律。

或者准确地说,正是因为在这个时代,我们更需要按照自己的能力来决定未来的行动。

一个成熟的人,必然有着认清现实的自知之明和延迟满足的精神力。大多数人的痛苦,源于他们不能接受一个现实:有些欲望就是无法达成。

作为中产以下阶级的人,其实认清现实比盲目攀比更重要,尤其在教育这个方面,能做到带孩子出国看展览固然是好事,但如果做不到,简单的去复制中产的生活方式实际上意义不大,因为这些方式对于他们自己的能力是跳跃式的。

而另一方面,如果家长愿意肝脑涂地奉献自己,也不能抱有揠苗助长的心态,因为你们想要的结果不是简单地一次卖房子可以达到的,因此抱着必然收获的心态来给孩子压力也毫无意义。

所以最好的选择是什么?不是去教育孩子,而是教育自己,如果你自己没有阶层上升的愿望和持续的行动力,又怎么可以寄希望于一个孩子草鸡变凤凰,一代人改变你们家族的宿命呢?

与其望子成龙,不如自己成龙。

文章末尾固定信息